内部リンクとは?SEO効果を最大化する貼り方と最適化のポイント

内部リンクとは、同じWebサイト内のページ同士を結ぶリンクのことです。 適切に設置することで、検索順位の向上やユーザー満足度の向上が期待できる重要なSEO施策の一つです。

「記事に内部リンクを貼った方がいいって聞くけど、実際どんな効果があるの?」「どこにどうやって貼ればいいのかわからない…」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

内部リンクには「ユーザーを関連情報へ案内する」「ページ同士の関連性を検索エンジンに教える」という2つの主要な役割があり、正しく活用すればクローラビリティの向上、リンクジュースの効果的な配分、ユーザービリティの向上といったSEO効果が得られます。

ただし、やみくもにリンクを貼ればいいというわけではありません。関連性の低いページ同士を繋いだり、リンクを貼りすぎたりすると、かえって逆効果になってしまう可能性もあります。

この記事では、内部リンクのSEO効果や成果を出すためのポイントなどについて詳しく解説します。

- 内部リンクの基本概念と外部リンクとの違い

- 内部リンクがもたらす3つのSEO効果

- 効果的な内部リンクの設置位置と方法

- 内部リンク最適化のポイント4つ

- 設置時の注意点とよくある失敗例

- 内部リンク管理におすすめのツール

この記事を読めば、「なんとなく」ではなく「戦略的に」内部リンクを活用できるようになり、サイト全体のSEO効果を着実にアップさせることができるでしょう。

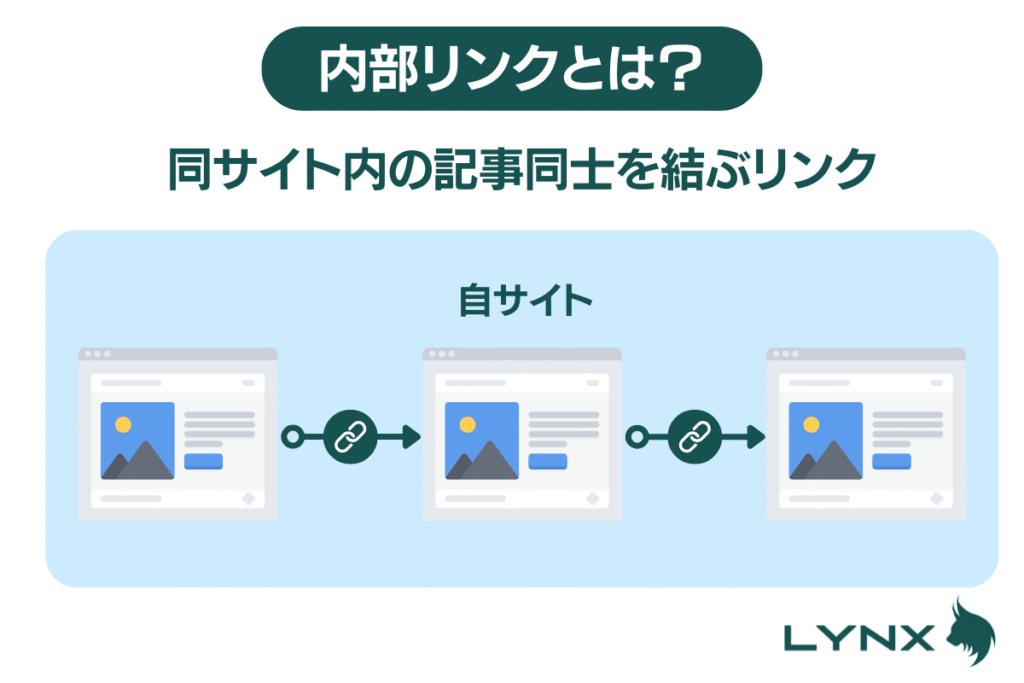

内部リンクとは?

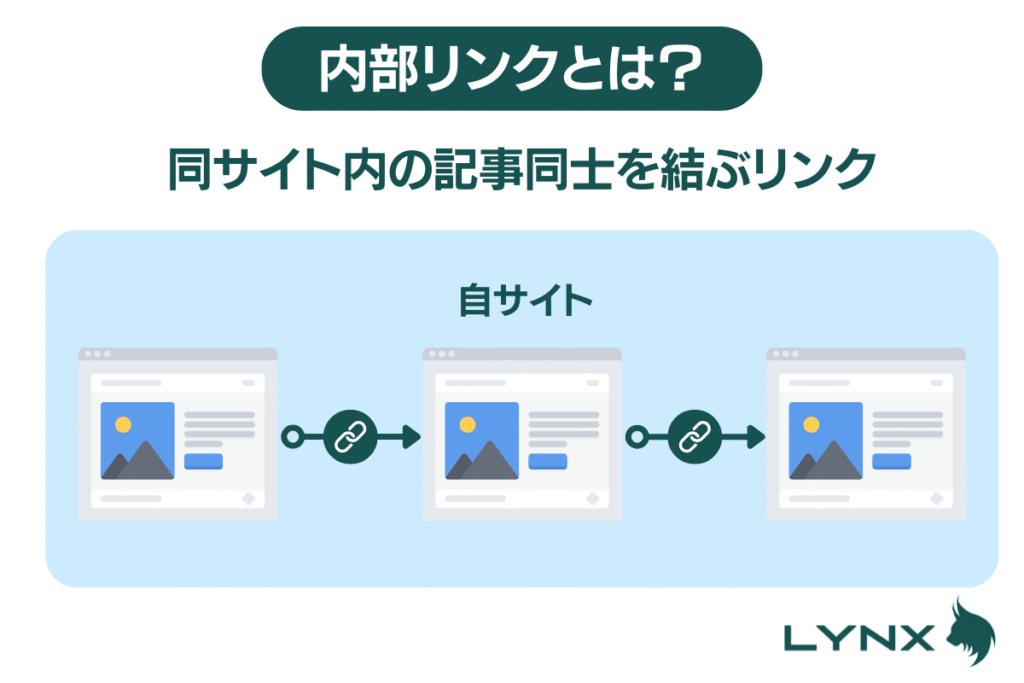

内部リンクとは、同じWebサイト内のページ同士を結ぶリンクのことです。

サイトの中で、内部リンクは主に2つの大切な役割を担っています。

- ユーザーを関連情報へ案内する

今読んでいるページの内容に関連する、もっと詳しい情報や補足情報が載っているページへ、ユーザーをスムーズに案内する役割です。

「あ、これも知りたかった!」という情報にすぐアクセスできれば、ユーザーの満足度はぐっと高まりますよね。 - ページ同士の関連性を検索エンジンに教える

「このページとこのページは、内容的に関連が深いですよ」とGoogleなどの検索エンジンに伝える役割もあります。

これによって、検索エンジンはあなたのサイト全体の構造や、どんなテーマについて詳しいサイトなのかを理解しやすくなります。

内部リンクは、文章中のテキストリンクだけでなく、サイトのヘッダー部分にある「グローバルナビゲーション」や、今いるページの位置を示す「パンくずリスト」、記事の中で使われている画像リンクなど、いろいろな形で設置されています。

内部リンクがもたらす3つのSEO効果

内部リンクには以下のようなSEO効果があります。

- クローラビリティ・インデクサビリティが向上する

- リンクジュースを内部リンク先に渡すことができる

- ユーザービリティ向上でユーザー行動の評価が高まる

次から詳しく解説します。

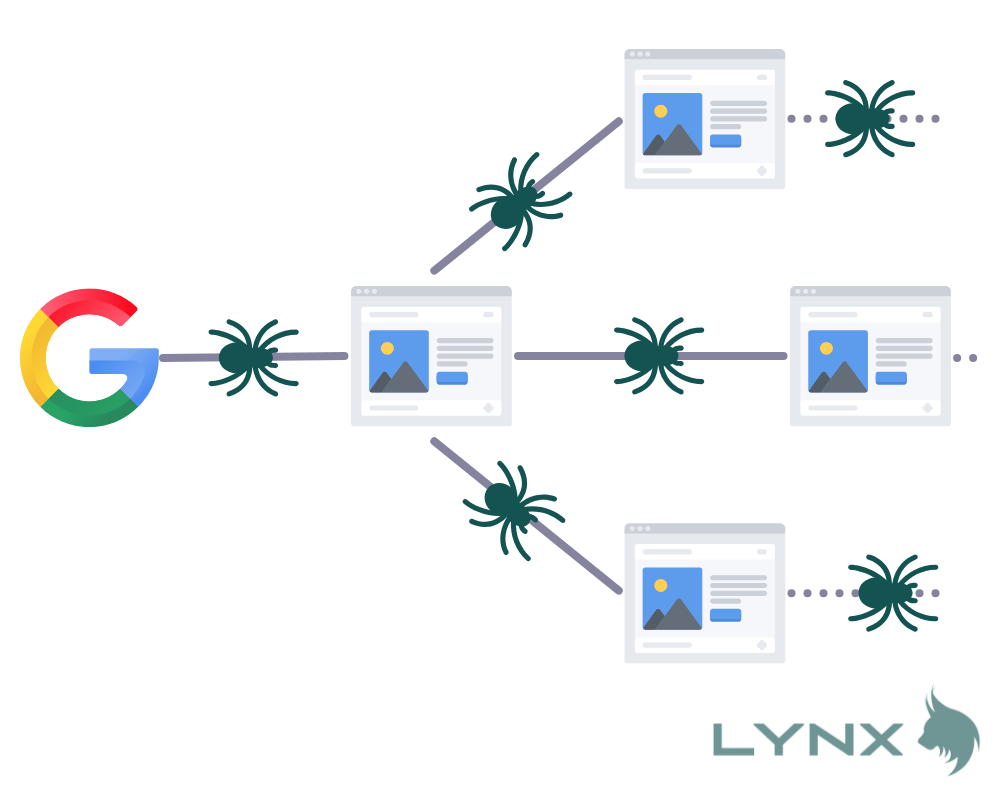

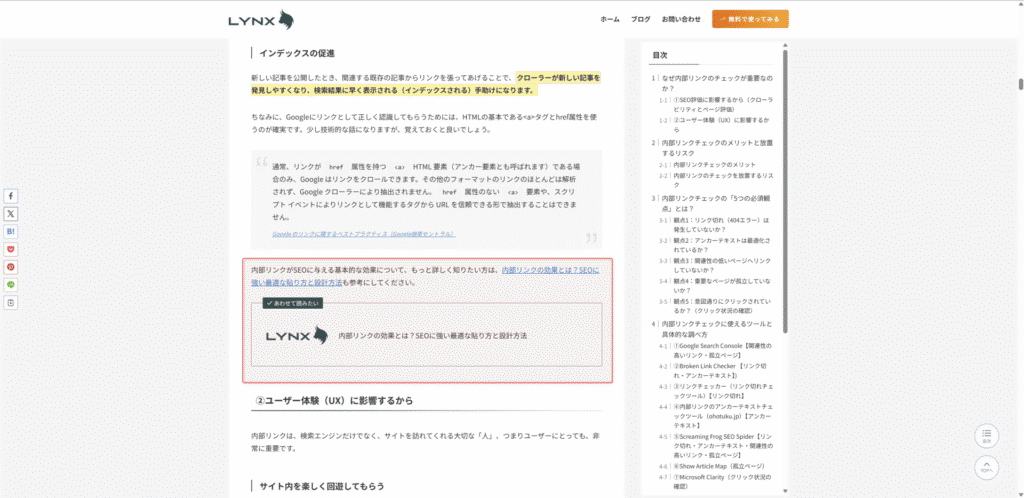

クローラビリティ・インデクサビリティの向上

内部リンクによるSEO効果の1つ目は、クローラビリティ・インデクサビリティが向上することです。

クローラビリティ・インデクサビリティが向上することで、新規記事が見つかりやすくなったり、リライト時の再評価が早くなったりなどのSEO効果を得られます。

クローラビリティとは?

Googleなどのクローラーから見た、Webサイトのクロールのしやすさのこと

インデクサビリティとは?

Webサイト・ページのインデックスのされやすさのこと

Google視点で考えてみましょう。

どのページからもリンクされていないようなページはそもそも発見できませんし、仮にサイトマップ経由・URL検査経由で発見できたとしても、重要度は低くなりますよね。

内部リンクでクローラーに対して動線を作ってあげることは、ページ単体の評価ひいてはサイト全体の評価を高めるためにとても重要と言えるでしょう。

内部リンク先にリンクジュースを流すことでページ評価が高まる

内部リンクによるSEO効果の2つ目は、内部リンク先にリンクジュースを流すことで、ページの評価を高められることです。

内部リンクには、ページの「評価」や「重要度」を他のページに伝える力があります。これは「リンクジュース」と呼ばれており、質の高いページからリンクが注がれることで、リンク先のページの評価も高まる、というイメージです。

ただし、ただリンクを集めれば良いわけではありません。ポイントはリンク元とリンク先の関連性が高いことです。

関連性の高いページからのリンクほど、より質の高い「リンクジュース」が注がれ、効果的に評価を高めることができると考えられています。

また、Googleはリンクを通じてページの重要度や評価(PageRank)を判断していると言われています。

たくさんの関連ページから内部リンクが貼られているページは、「このサイトにとって重要なページなんだな」とGoogleに認識されやすくなり、結果として検索順位が上がりやすくなる可能性があります。

ユーザービリティ向上でユーザー行動が良くなりページ評価が高まる

内部リンクによるSEO効果の3つ目は、ユーザビリティが向上し、ユーザー行動が良くなることで、ページ評価を高められることです。

内部リンクは、検索エンジンだけでなく、あなたのサイトを訪れてくれるユーザーにとっても重要です。

適切に設置された内部リンクは、ユーザーが求めている情報や関連情報へとスムーズに導くことができるため、結果的にユーザー行動が良くなります。

昨今のSEOではユーザー行動の良し悪しがページの評価に大きく関わっています。

内部リンクを適切に活用することでユーザー行動が良くなれば、ページ評価が高まり検索順位も向上する可能性が高いでしょう。

SEOとユーザー行動

Googleは明言していませんが、SEOにおいてユーザー行動は重要な指標です。

次のようなことからも、ユーザー行動をページ・サイト評価に使用している可能性は限りなく高いと思われます。

- Googleの収益の80%は広告費であるため、ユーザーに利用してもらう価値のある検索結果を目指している。

- 良い検索結果と思ってもらうためには、ユーザーからの評価が良いページ(=ユーザー行動が良いページ)を上位に上げたい

- GoogleはGA4やSearch Consoleによるユーザー行動データを持っている

(今の検索結果が本当に価値のあるものになっているかは微妙なところですが、)上記の考え方は、ランク付けのアルゴリズムの中に組み込まれていると考えるのが妥当でしょう。

ちなみにBingでは、「Bingが検索結果を提供する方法」の中で、アルゴリズムの中にユーザー行動を含めていることを明言しています。

ユーザーにとって使いやすく、ストレスなく情報を探せるサイトを作ることは、Googleが最も重視する「ユーザーファースト」の考え方にも繋がります。

また、ユーザーエンゲージメントが高いサイトは、それだけ価値が高いと判断されやすく、Googleからの評価向上にも繋がる可能性があります。

そのため、内部リンクを活用することはGoogleからの流入数を増やすために必要不可欠と言えるでしょう。

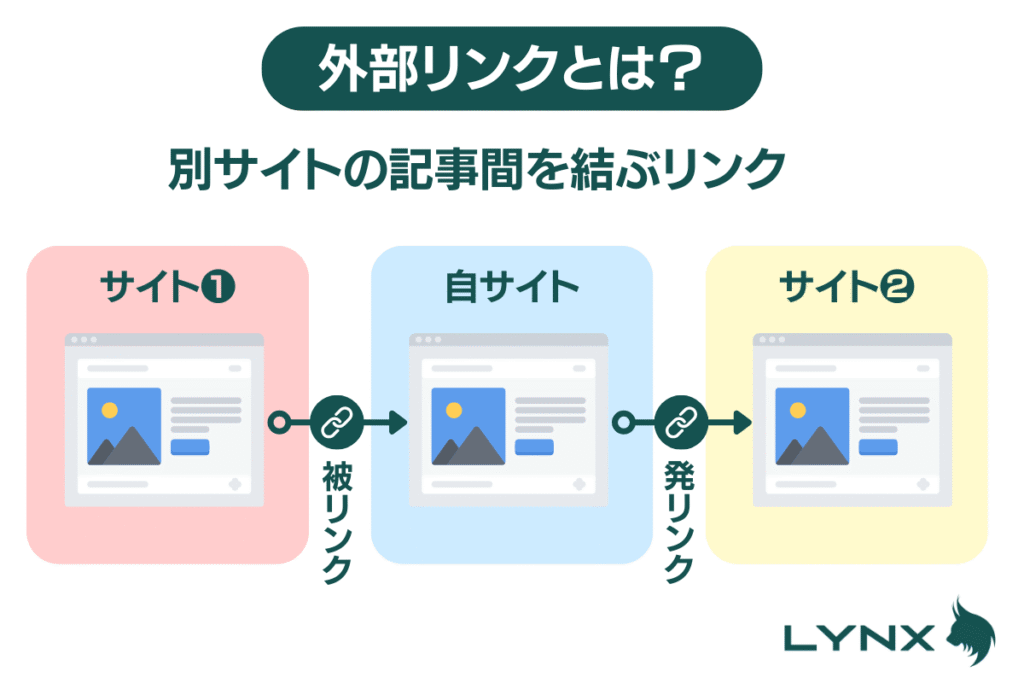

内部リンクと外部リンクの違い

内部リンクとは別に、「外部リンク」というものがあります。

外部リンクとは、外部サイトとあなたのサイトを結ぶリンクのことです。大きな違いは、同じWebサイト内のページ同士を結ぶのか、別サイトと自サイトを結ぶのかという点です。

外部リンクはコントロールしづらいですが、内部リンクはすべて自分でコントロールすることができます。

そのため、内部リンクの最適化は、サボらずに継続して実施するようにしましょう。

関連記事

内部リンクと外部リンクの違いに関しては、「内部リンクと外部リンクの違いとは?SEO効果を高める違いと最適な使い方」で詳しく解説しています。

内部リンクの設置位置

内部リンクは、記事本文中だけでなく、サイト内の様々な場所に戦略的に設置することで、より効果を発揮します。ここでは、主な設置場所とその役割、効果的な使い方を見ていきましょう。

グローバルナビゲーション

グローバルナビゲーションは、ページの上部(ヘッダー)に共通して表示される主要なメニューです。

サイトの「顔」とも言える部分で、トップページ、主要なサービスやカテゴリ、お問い合わせなど、ユーザーが頻繁にアクセスする可能性のある重要なページへのリンクを設置します。

サイト全体の構造をユーザーに分かりやすく伝え、どこからでも主要なページへアクセスできるようにする役割があります。

パンくずリスト

パンくずリストは、ユーザーが今サイト内のどの階層にいるのかを示すナビゲーションです。「ホーム > カテゴリ > 現在のページ」のように表示され、通常はページタイトルやコンテンツのすぐ上に設置されます。

ユーザーは現在地を確認したり、一つ上の階層のページへ簡単に戻ったりできます。検索エンジンにとっても、サイトの階層構造を理解する重要な手がかりとなります。

フッターメニュー

フッターメニューとは、ページの一番下に共通して表示されるメニューです。グローバルナビゲーションほど目立ちませんが、重要なページへのリンクを設置するのに適しています。

例えば、会社概要、プライバシーポリシー、利用規約、サイトマップ、お問い合わせフォームなどへのリンクがよく見られます。

サイドバー

サイドバーとは、メインコンテンツの横に表示されるエリアです。関連性の高い記事へのリンク、人気記事ランキング、最新記事一覧、カテゴリ一覧、プロフィール、広告バナーなどが設置されることが多いです。

サイドバーには、ユーザーの興味を惹きつけ、サイト内をさらに回遊してもらうきっかけを作る役割があります。

記事本文中のリンク(コンテキストリンク)

記事本文中のリンク(コンテキストリンク)とは、これが最も重要で、かつ設置の工夫が求められる内部リンクです。

記事の文章を読んでいる流れの中で、関連するキーワードやトピックに対して自然な形で設置します。

文脈に沿っているためユーザーのクリック率が高く、検索エンジンに対しても「このテキストとリンク先のページは強く関連している」というシグナルを送ることができます。

また、Googleが特許を取っているリーズナブルサーファーモデルの概念からも、Googleはクリックされるリンクを重要視しています。

リーズナブルサーファーモデルとは?

「実際のユーザーがクリックするリンクは、そのページやコンテンツにとって重要性が高い関連リンクである可能性が高い」と重み付け・評価するシステム

Googleはこのモデルを使用して、単にリンクの存在だけでなく、「どのリンクが実際にクリックされているか」「リンクの視覚的な特性(フォントサイズ、位置など)はどうか」といった要素も考慮してページのランキングを行います。

クリック率の高いリンクには高い重みが与えられ、そのリンク元ページのランクとともに、リンク先ページのランク評価に影響します。

Ranking documents based on user behavior and/or feature data

そのため、記事本文中のリンクを最適化することは検索順位を上げるうえで超重要と言えるでしょう。

関連記事

「リーズナブルサーファーモデル」と、Googleのアルゴリズムの原点となる「ランダムサーファーモデル」については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事リスト

関連記事リストとは、記事の最後や途中に設置される、現在読んでいる記事と関連性の高い他の記事へのリンク集です。

ユーザーが記事を読み終えた後、「次は何を読もうかな?」と思ったときに、スムーズに次のコンテンツへ誘導し、サイトからの離脱を防ぐ効果があります。

これらの設置場所それぞれの特性を理解し、目的に応じて適切に内部リンクを配置することが、ユーザーにとっても検索エンジンにとっても分かりやすく、価値の高いサイトを作るための鍵となります。

効果的な内部リンクの設置方法と最適化のポイント

内部リンクの重要性やメリットが分かったところで、いよいよ実践編です。ここでは、実際に内部リンクを設置し、その効果を最大限に引き出すための具体的な方法と、押さえておきたい重要なポイントを解説します。

- アンカーテキストを最適化する

- 関連性のあるページ同士を繋ぐ

- トピッククラスターモデルでサイトの専門性を高める

- リンクジュースの流れを考える

内部リンクのベストプラクティスについては、Googleが公開している「SEO のための内部リンクの使い方」という動画も参考にしてください。

アンカーテキストを最適化する

効果的に内部リンクを設置するための1つ目のポイントは、アンカーテキストを最適化することです。

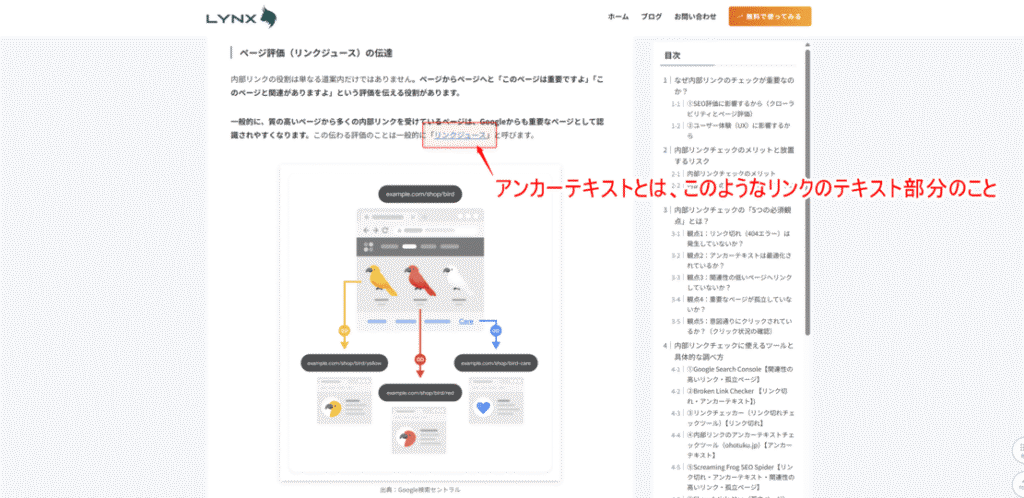

アンカーテキストとは、「Webページ上でクリックできるリンク」の内容を表す”テキスト”のことです。

このアンカーテキストは、以下のような重要な役割を持っています。

- ユーザーへの道しるべ

ユーザーはアンカーテキストを見て、「このリンクをクリックしたら、どんな情報が得られるんだろう?」と判断します。

具体的で分かりやすいアンカーテキストは、ユーザーが迷わずクリックする手助けとなり、クリック率を高めます。 - 検索エンジンへのヒント

検索エンジンもアンカーテキストの内容を読み取り、「このリンク先のページは、こういう内容について書かれているんだな」と理解する手がかりにします。

アンカーテキストにリンク先のテーマを表す適切なキーワードが含まれていると、リンク先ページのSEO評価を高める効果も期待できます。

関連記事

アンカーテキストを最適化する方法については、「アンカーテキストとは?SEO効果を引き出す書き方と最適化の秘訣」で詳しく解説していますので、そちらをご覧ください。

関連性の高いページ同士を繋ぐ

効果的に内部リンクを設置するための2つ目のポイントは、関連性の高いページ同士を繋ぐことです。

いくらリンクをたくさん貼っても、内容的に関連の薄いページ同士を繋いでしまうと、ユーザーは「なんでこの記事から、このページに飛ぶんだろう?」と混乱してしまいますし、SEO上のメリットもほとんど期待できません。

では、どうやって「関連性が高い」と判断すれば良いのでしょうか。いくつか基準となる考え方があります。

- コンテンツのテーマやトピックが近いか?

リンク元のページとリンク先のページが、同じ、あるいは非常に近いテーマやトピックについて扱っているかどうかが基本です。例えば、「犬のしつけ」の記事から「子犬のトイレトレーニング」の記事へリンクするのは自然ですが、「犬のしつけ」の記事から「猫の餌の選び方」の記事へリンクするのは不自然ですよね。 - 共通のキーワードや関連語が含まれているか?

両方のページで、同じキーワードや関連性の高いキーワード(共起語など)が使われている場合、関連性が高いと判断できることが多いです。 - ユーザーの思考の流れに沿っているか?

リンク元の記事を読んでいるユーザーが、「次に何を知りたいと思うだろうか?」「この部分について、もっと詳しく知りたいと思うのではないか?」と、ユーザーの気持ちになって考えてみましょう。その疑問に答える情報がリンク先にあれば、それは関連性の高いリンクと言えます。 - 文脈上、自然な繋がりがあるか?

記事を読んでいる流れの中で、特定の用語や概念について補足説明が必要になったり、別の視点を提供したりする場合に、その情報があるページへリンクするのは自然な繋がりです。

関連性の低いリンクは、ユーザー体験を損なうだけでなく、ページの評価(リンクジュース)が意図しないページに流れてしまうリスクもあります。

「このリンクは本当にユーザーの役に立つか?」「話の流れとして自然か?」という視点を常に持って、質の高いリンクを厳選することが大切です。

トピッククラスターモデルでサイトの専門性を高める

「トピッククラスターモデル」という考え方を使って内部リンク設計を行うことで、サイトの専門性を高めることができます。

これは、特定の大きなテーマ(トピック)について、中心となる網羅的な記事(ピラーページ)と、そのテーマを構成する詳細な個別記事(クラスターページ)を作り、それらを内部リンクで効果的に繋ぐことで、サイト全体の専門性と権威性を高める戦略です。

トピッククラスターモデルの嬉しい効果

- 専門性がGoogleに認識されやすい

特定のテーマに関する情報がサイト内に体系的にまとまっていることで、Googleから「このサイトはこの分野に詳しい専門家だな」と認識されやすくなります。 - ユーザーが情報を探しやすい

ユーザーは、まず全体像を掴めるピラーページを読み、そこから興味のある詳細なクラスターページへ移動したり、逆に個別記事からピラーページに戻って全体像を確認したりと、スムーズに情報を深く掘り下げることができます。 - SEO効果が波及しやすい

ピラーページとクラスターページ間で内部リンクを通じてページの評価(リンクジュース)が効率よく循環するため、トピック全体の検索順位が上がりやすくなります。ピラーページが評価されれば、それに繋がるクラスターページの評価も上がりやすくなる、という相乗効果が期待できます。

このトピッククラスターモデルを意識してサイト全体の内部リンク構造を設計することで、情報が整理され、ユーザーにも検索エンジンにも価値の高いサイトを構築することができます。

関連記事

トピッククラスターについては「トピッククラスターでSEO効果を最大化する戦略・作り方は?事例も紹介」で詳しく解説しています。

リンクジュースの流れを考える

内部リンクで、リンクジュースの流れを意識的にコントロールすることで、サイト内で特に上位表示させたいページや、ビジネス上重要なページ(例えば、商品購入ページや問い合わせページなど)に、サイト内の評価を集めるという戦略が可能です。

- 評価の高いページからリンクを送る

サイト内で既に高い評価を得ているページ(例えば、トップページや多くの被リンクを受けている人気記事など)から、評価を高めたい重要ページへ内部リンクを設置します。

これにより、評価の高いページから重要ページへと「リンクジュース」が流れ込みやすくなります。 - たくさんの関連ページからリンクを集める

評価を高めたい重要ページに対して、サイト内の関連性の高い多くのページから内部リンクを集めるようにします。たくさんの細い流れが集まって大きな川になるように、多くのページからの評価を集約させるイメージです。 - JavaScriptリンクに注意

見た目上はリンクに見えても、JavaScriptという技術を使って動的に生成されるリンクの場合、検索エンジンのクローラーがそのリンクを正しく認識できなかったり、評価を伝えられなかったりすることがあります。サイト内の重要な内部リンクは、基本的なHTMLの <a> タグを使って設置するのが最も確実です。

関連記事

リンクジュースの考え方や、それを内部リンクでどうコントロールするかについて、もっとテクニカルな詳細を知りたい場合は、リンクジュースの詳細解説の記事が役立つでしょう。

また、「リンクジュースを制御するために内部リンクにnofollow属性をつけるのはありか?」という疑問は、内部リンクにnofollow属性は不要?Google公式見解と正しい対応方法を解説で詳しく解説しています。

リンクジュースを効果的に渡すためには、サイト階層の深さも重要です。サイト階層の深さとSEOの関係については、サイト階層の深さがSEOに与える影響【トップから3クリック以内を目安に】で詳しく解説しています。

内部リンク設置時の注意点とよくある失敗例

内部リンクは強力な武器になりますが、使い方を間違えるとサイトの評価を下げてしまう可能性もあります。

「良かれと思ってやったのに逆効果だった…」なんてことにならないように、内部リンクを設置する際に特に注意すべき点と、初心者が陥りやすい失敗例を知っておきましょう。

- 内部リンクを貼りすぎないようにする

- リンク切れを放置しないようにする

- 正規化されたURLを使用する

- 隠しリンクや不自然なリンクは設置しない

内部リンクを貼りすぎないようにする

「内部リンクはたくさん貼った方がいい」という話を鵜呑みにして、1つのページに関連性の低いリンクまで含めて大量に設置してしまうのは、よくある失敗例の一つです。

Googleは1ページあたりのリンク数に明確な上限を設定しているわけではありません。しかし、ユーザーにとって不自然で、明らかに多すぎると感じるリンクの設置は避けるべきです。

なぜなら、重要なのはリンクの「数」ではなく、「質」と「関連性」だからです。

関連性の低いリンクを大量に貼ってしまうと、次のような問題が起こりえます。

- ページ評価が薄まる(リンクジュースの分散)

ページの評価は、そのページから出るリンクを通じて他のページへ分配されます。リンクの数が多すぎると、一つ一つのリンクを通じて渡される評価が少なくなり、本当に重要なページへ十分な評価が伝わらなくなる可能性があります。 - ユーザーが混乱する(ユーザビリティの低下)

リンクだらけのページは、ユーザーにとって「どこをクリックすれば良いのか分からない」「読みにくい」と感じさせてしまいます。結果的に、ユーザーはサイトから離れてしまうかもしれません。 - スパムと疑われるリスク

あまりにも不自然で、SEO目的だけのように見える過剰なリンクは、Googleから「検索順位を操作しようとしているのでは?」と疑われ、ペナルティの対象となるリスクもゼロではありません。

しば

しば具体的な数の制限はないため、数にこだわるよりも、「このリンクは本当にユーザーの役に立つか?」「文脈として自然か?」という視点で、一つ一つのリンクを吟味し、質の高いリンクを厳選して設置することが何よりも大切です。

関連記事

内部リンクが多すぎることのリスクや、適切な数の考え方についてもっと詳しく知りたい方は、内部リンクが多すぎる場合のリスクと適正数の記事でさらに詳しく解説しています。

また、内部リンクによってペナルティを受ける可能性については、内部リンクでペナルティは受ける?調べてみた結果と安全な貼り方を参考にしてください。

リンク切れを放置しないようにする

リンク切れ(デッドリンク)とは、クリックしても「ページが見つかりません(404エラー)」などと表示されてしまう、リンク先のページが存在しない状態のリンクのことです。これは絶対に放置してはいけません。

リンク切れが多いサイトは、ユーザーにとっても検索エンジンにとってもマイナス評価に繋がります。

- ユーザー体験の悪化

せっかくクリックしたのにページが表示されないと、ユーザーはがっかりし、サイトに対する信頼を失ってしまいます。「このサイトはちゃんと管理されていないのかな?」と思われてしまうかもしれません。 - クローラビリティの低下

検索エンジンのクローラーは、リンク切れの箇所でそれ以上進めなくなってしまいます。サイト内にリンク切れが多いと、クローラーがサイト全体を効率的に巡回できなくなり、新しい情報がインデックスされにくくなる可能性があります。 - SEO評価への悪影響

リンク切れが多いことは、サイトの品質が低い、管理が行き届いていないというシグナルになり、検索順位に悪影響を与える可能性があります。

サイトを運営していると、ページの削除やURLの変更などで、どうしてもリンク切れが発生してしまうことがあります。大切なのは、定期的にサイト内のリンク切れをチェックし、見つけ次第すぐに修正することです。

- 正しいURLに修正する

リンク先のURLが変わっただけなら、新しい正しいURLにリンクを修正します。 - リンクを削除する

リンク先のページが完全に削除され、代わりになるページもない場合は、リンク自体を削除しましょう。 - リダイレクトを設定する

サイトのリニューアルなどでページのURLを恒久的に変更した場合は、古いURLから新しいURLへ自動的に転送されるように「301リダイレクト」を設定するのがベストです。

関連記事

リンク切れのチェック方法や、便利なツールについてもっと詳しく知りたい場合は、内部リンクの調べ方とチェックツールの記事を参考にしてください。

また、内部リンク管理の重要性と方法については、内部リンクの管理方法3ステップと把握すべき6つのポイント【おすすめ管理ツールも紹介】を参考にしてください。

正規化されたURLを使うようにする

サイト内で内部リンクを設置する際は、必ずこの正規化されたURL(canonicalで指定したURL)を使うようにしましょう。これにより、意図しない評価の分散を防ぎ、SEO効果を正しく集約することができます。

URLの正規化とは、同じ内容を表示するページなのに、複数の異なるURLが存在してしまう場合に、「これが正式な(正規の)URLですよ」と検索エンジンに伝えるための設定です。(以下のようなパターンが多い)

- http://example.com と https://example.com (httpかhttpsか)

- https://example.com と https://www.example.com (wwwが付くか付かないか)

- https://example.com/page/ と https://example.com/page/index.html (末尾のindex.htmlの有無)

- https://example.com/page と https://example.com/page?ref=abc (パラメータが付いているか)

一般的に、Canonicalタグを使用して対応します。内部リンクにおいては、このCanonicalタグで「正式なURL」としているURLを使用するのを忘れないようにしてください。

※URLの正規化について、さらに詳しい情報はGoogle Search Centralの重複した URL の統合に関するドキュメントで確認できます。

隠しリンクや不自然なリンクは設置しない

検索エンジンの目を欺こうとするような、不自然なリンクの設置は「リンクスパム」と呼ばれ、Googleのガイドラインで明確に禁止されています。

もしリンクスパムと判断されると、サイトの検索順位が大幅に下がったり、検索結果から除外されたりする重いペナルティを受ける可能性があります。

絶対に避けるべき内部リンクの例を挙げます。

- 隠しリンク

背景と同じ色で文字を塗りつぶしたり、CSS(スタイルシート)を使ってユーザーには見えない場所にリンクを隠したりする行為。 - 関連性のないアンカーテキスト

リンク先のページ内容と全く関係のないキーワードをアンカーテキストに使う行為。 - キーワードの詰め込みすぎ

アンカーテキストに、不自然なほど大量のキーワードを詰め込む行為。 - 過剰な相互リンク

ただリンク数を増やすためだけに、関連性の低いページ同士で大量に相互リンクを貼り合う行為。

これらの行為は、ユーザーを騙すことにも繋がりかねませんし、Googleからの信頼を失うことに直結します。常にユーザーにとって価値があり、自然に見える内部リンクを心がけることが、長期的にサイトを成長させるための鉄則です。

Google検索の基本事項にある品質に関するガイドラインには、どのような行為がリンクスパムとみなされるか具体的に書かれていますので、一度目を通しておくことをお勧めします。

内部リンクはツールで管理するのがおすすめ

内部リンクは、自動で管理できるツールを活用するのがおすすめです。

内部リンク数を目視・手動で確認するのは手間がかかりますし、内部リンク設計やキーワード設計などのようにもっと本質的なことに時間を割くべきだからです。

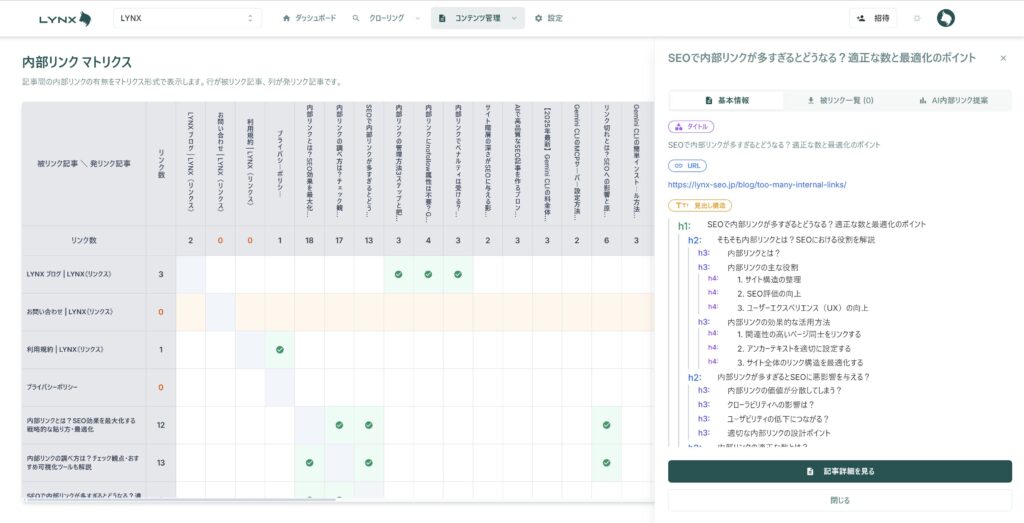

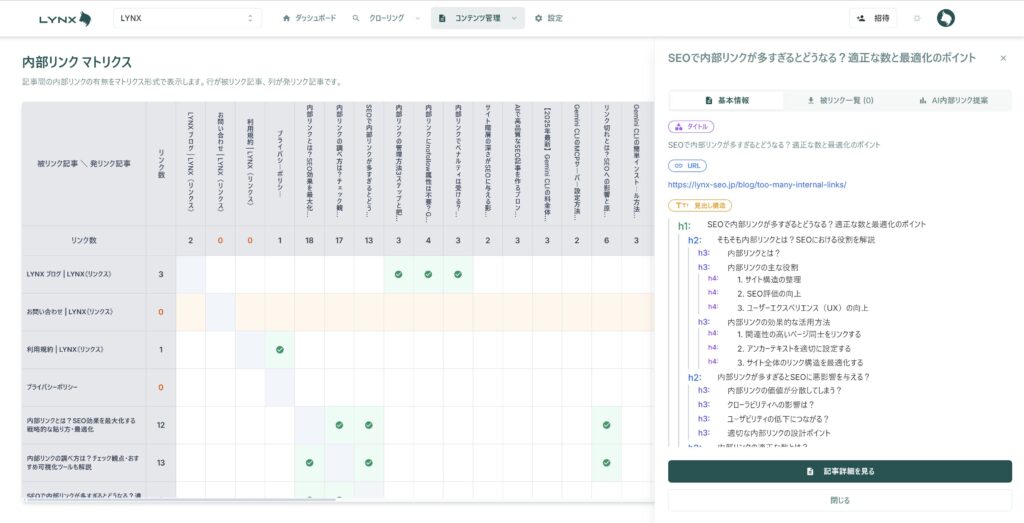

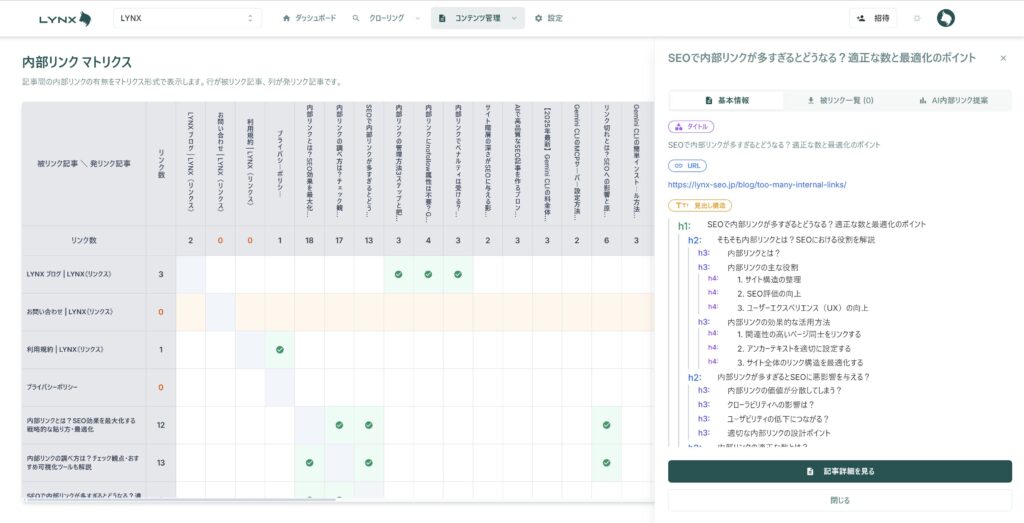

内部リンク数をチェックするには、「サイト管理・内部リンク管理ツールLYNX」がおすすめです。

LYNXは、以下のようなお悩みをお持ちの事業会社のSEO担当・SEOコンサルタント・アフィリエイターの方におすすめです。

- サイト内の記事情報を管理しきれない

- サイト全体の内部リンク構造が把握できていない

- どのページに内部リンクが不足しているかわからない

- サイト内の情報を把握できておらず、うまくAIに情報を渡せない

主な機能は以下です。

主な機能

- 全ページのSEO情報を自動収集&一覧管理

- Search Console連携で記事ごとの検索パフォーマンスをチェック

- 内部リンク構造をマトリクス表で可視化

- AIが理解しやすい形式で記事情報を出力

現在ウェイティングリストの申し込み受付中です。10月に本リリース予定なので、気になる方は以下からぜひ登録してみてください。

ここが知りたい!内部リンクに関するよくある質問 (FAQ)

内部リンクについて、皆さんが疑問に思いやすい点をQ&A形式でまとめました。

内部リンクと外部リンク、SEOではどっちが大事?

内部リンクと外部リンクはどちらも大切で、役割が違います。

内部リンクはサイト内の整理整頓と評価の循環、外部リンク(特に被リンク)は外部からの信頼獲得、というイメージです。車の両輪のようなもので、どちらか一方だけではなく、両方をバランス良く対策するのが理想的なSEOです。

内部リンクと外部リンクの違いに関しては、「内部リンクと外部リンクの違いとは?SEO効果を高める違いと最適な使い方」で詳しく解説しています。

1つのページに内部リンクは何個まで貼っていいの?

Googleは「〇個まで」という明確な上限を示してはいません。数よりもリンクの質と関連性、そしてユーザーにとって自然で役立つかどうかが重要です。

数百を超えるような、明らかに多すぎるリンクはユーザーを混乱させるだけでなく、スパムと疑われるリスクもあるので避けましょう。

新しい記事を書いたら、必ずどこかから内部リンクを貼らないとダメ?

新しい記事を書いたら、関連する記事にも新しい記事への内部リンクを貼るようにしましょう。

どこからもリンクされていない「孤立したページ」は、検索エンジンのクローラーに見つけてもらいにくく、検索結果に表示されない可能性があります。

新しい記事を公開したら、関連する既存の記事やカテゴリページ、サイトマップなどからリンクを繋いであげましょう。これがクローラーへの道しるべになります。

画像に内部リンクを貼るときの注意点は?

画像にリンクを貼る場合は、必ずalt属性(代替テキスト)を設定してください。

このalt属性に書かれた言葉が、検索エンジンにとってアンカーテキストの代わりになります。画像の内容とリンク先のページ内容が分かるような、具体的でキーワードも意識したテキストを記述することが大切です。

nofollow属性って、内部リンクにも使った方がいいの?

基本的に内部リンクにはnofollow属性を使用する必要はありません。

詳しくは、内部リンクにnofollow属性は不要?Google公式見解と正しい対応方法を解説で解説しています。

まとめ

この記事では、以下について解説しました。

- 内部リンクとは

同じWebサイト内のページ同士を結ぶリンクで、ユーザーの案内と検索エンジンへの関連性の伝達という2つの役割がある - 3つのSEO効果

クローラビリティ・インデクサビリティの向上、リンクジュースによるページ評価アップ、ユーザー行動の改善でページ評価が高まる - 設置位置の種類

グローバルナビ、パンくずリスト、フッター、サイドバー、記事本文中、関連記事リストなど色々な場所に設置できる - 効果的な設置方法

アンカーテキストの最適化、関連性の高いページ同士を繋ぐ、トピッククラスターモデルの活用、リンクジュースの流れを考慮 - 気をつけたい注意点

リンクの貼りすぎ、リンク切れの放置、正規化されていないURLの使用、隠しリンクや不自然なリンクはNG - 内部リンク管理ツール

手動管理は大変なので「サイト管理・内部リンク管理ツールLYNX」のような自動管理ツールの活用がおすすめ

内部リンクは自分で100%コントロールできるSEO施策です。

まずは今あるサイトの内部リンクを見直して、関連性の高いページ同士を自然な流れで繋げてみましょう。